スターター本体は外した方がダイオードボードのマウントを外すのが楽ですが、工具によっては隙間からも作業できます。

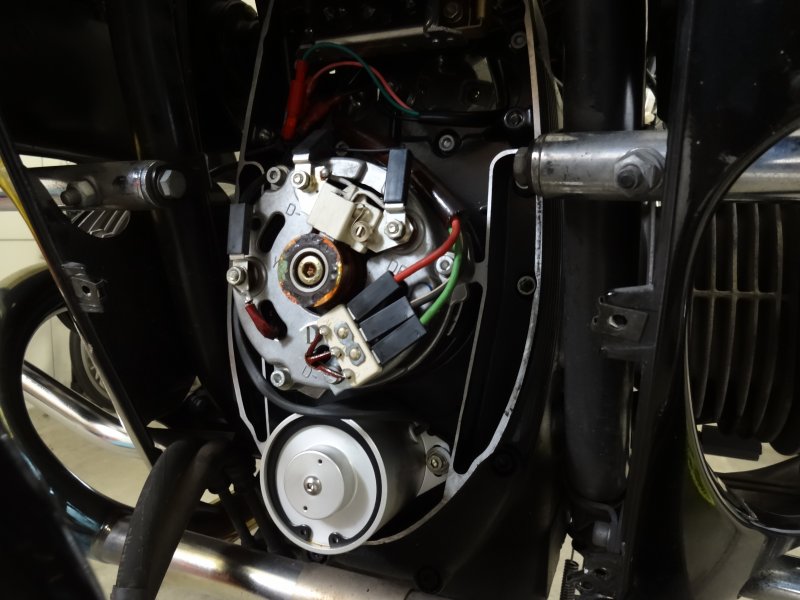

で、エンジン前面カバー(おかめ)をビス2本解いたら

このようになります。

以前にCDIに変更していますのでタイミングセンサーは純正の物とは異なります。

ここから発電機の配線を外し、発電機のコイル側をビス3本解いて分離。ローターの抜き取りはリトモ・セレーノさんのキットに治具が入っており、固定ビスに噛ませて締め込めばプーラー無くても外せます。

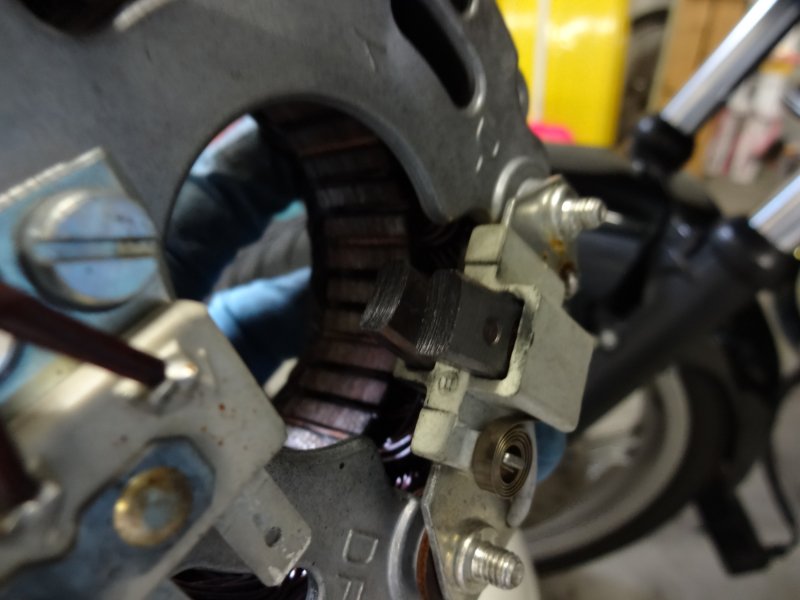

ローターへの通電のためのブラシが気になっていましたが、直流ブラシモーターのコミュテーターの様に極性変わるわけではないので大きなスパーク跡も無く普通に使うには問題無いようでした。

でも回転の抵抗になるのは事実ですし、プラ製ホルダーも気になります。

ということで、ローター側もコミュテーター部分の大きな荒れはありませんでした。

ただし、重いです。精密にバランスもとってあり、このあたりは作り込みを感じます。

これがダイオードボード(整流器) このように容量の大きなダイオードが2枚の基盤に挟まれて並んでいます。

現行機種の様にレギュレーターに直流回路が組み込まれているわけではないのですが、基盤2枚に挟まれてダイオードの足が半田で固定されているのは折れないとは言えない構造です。

一応 ゴムダンパーでフローティングされていますが、外から見える場所ではないので、ゴムが劣化すると不安ではあります。

これも今回撤去。

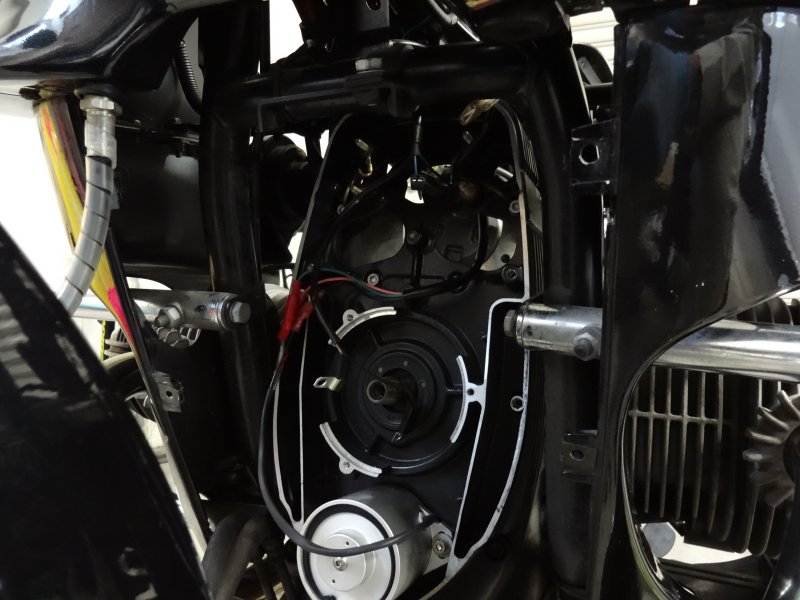

全部外します。

発電機への配線も不要となりますが、純正に戻す時の事も考え、端子先を絶縁してまとめておきます。

と、分解はあっさり進みます。

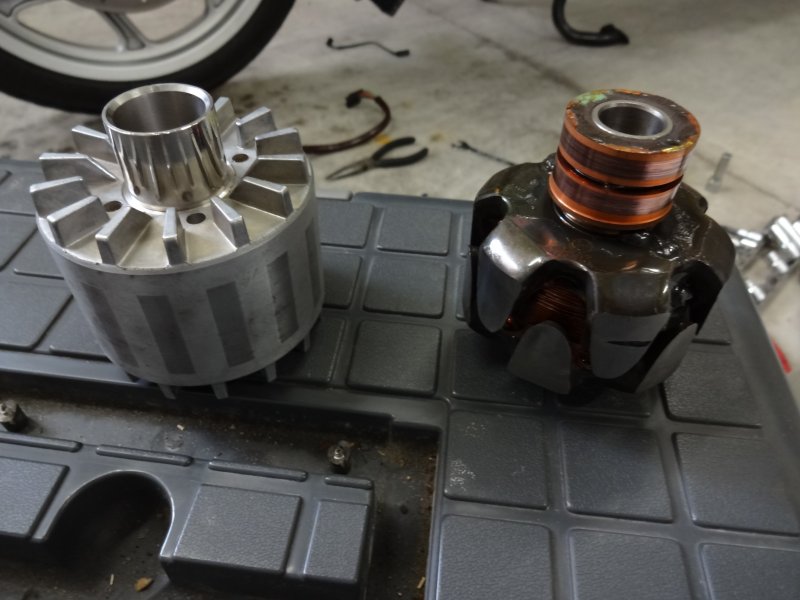

エンデュララストの永久磁石式ローター と 純正の電磁石式ローター

重さは似たようなものでした。永久磁石の熱による劣化が少し気になりますが、エンジン前端で過熱する心配はあまりありません。

ちなみにこのローター ドゥカティの刻印がありました。 あるいみ安心です。

ビス類はキットに全部入っています。

コイルのホルダーがコイルに接触する場合はホルダーを修正するように指示がありましたが、問題はありませんでした。

磁力が大変強いので、装着された方が仰るようにコイルの取り付けがけっこう難儀します。

ホルダーが薄いアルミですので、無理しないよう気長に作業します。

コイルを先に付けて置いてローターを後で装着する方法もありますが、ローターの芯出しに影響ありますので、やはりこうするのが無難と思います。

コイルからの配線は2本。スターターカバーとの接合面のゴムブッシュを通してフレーム下に出しますが、保護被覆が邪魔になりますのでブッシュから先は被覆を除去しておきます。

レギュレーターの搭載位置は説明書に従えば問題ありません。搭載位置のフレーム塗装を落としアースを取るように指示がありましたが、10ゲージのシリコンケーブルでバッテリー端子までアース線を別に作っておきました。

元のレギュレーターのコネクターに端子を一つ、コイルのプラス端子に配線を一つ、付属のコネクターでコイルからの2本の配線をつなぎ作業終了。

半田付けは必要在りませんが、圧着端子のかしめ工具は在った方が良いです。

点火コイルへの配線がフレームにショートするトラブルがありましたが、それ以外は問題ありませんでした。

という事で、配線確認し、外装元に戻して作業終了。

休みながら素人が昼前から夕刻までの作業でした。

完成後ちょっと走ってみましたが、電圧計の落ち着きが全く違います。

レギュレーターの電圧が純正より少し上がり現行機と同じようになりますので、ショーライのリフェバッテリーの使用も問題ありません。

ショーライのLi−Feバッテリーについて

世間の情報でいろいろ言われていますが、2バルブOHV系の車にそのまま使った場合、日本国内でのごく普通の走行条件では常用回転数が低く、特に短距離走行が多い場合は、充電不足(レギュレーター電圧でフルに充電されてもLi−Fe4セルの満充電近くの電圧に達しない)になる事があり、日本市場ではノーマルでのLi-Feバッテリー使用は勧められません。

米国などでは走行条件が違いますので、使える場合もあり、英文の適合表には表記があります。

過充電による爆発等の不安も言われていますが、普通の12V車のレギュレーター電圧では過充電になる事はありません。セル間バランスの崩れで一部のセルが過充電になる事は考えられますが、2輪で普通に使う場合排気量の大きなツインモデルで始動時に大きな電流が瞬間的に流れる程度で、大きくバランスを崩すような要因とはなりません。

定期的にセル間バランスをチェックする必要はありますが、放置していてもバッテリーの劣化が進むだけで危険な事にはなりません。

とはいえ、通常の12Vバッテリーと同じ様な危険性は十分にあることは忘れないで下さい。

米国では軽飛行機の電源に安全性と軽量からLi−Feバッテリーの使用が進んでいます。(日本は整備や運行に関する法律のからみで使えません)

競技車両での特殊な使い方で無い場合は、搭載可能なサイズでできるだけ容量の大きなものを選択するのが適切との事です。

リチウム系バッテリーですが、787のリチウムイオン系バッテリーの様にGSユアサが万全を期して開発しても、組み合わされた外国製充電回路がセル間バランスの監視を行わない原始的な物で使用時間進む程にトラブル続出 という物と 電動工具などで過放電繰り返してもガスも出ず出火もしないLi−Feバッテリーは別な物と思って下さい。